Надежность персонала

___________________________________________________________________________________

УДК 621.1.36.7 (035.5)

Справочники-решебники по электробезопасности:

проблемы и решения

Д.т.н., профессор Очков

В.Ф., инж. Лоскутова Т.М. (Московский энергетический

институт (ТУ) – ООО «Триеру»)

…семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет... – здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: – это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек – он <Чичиков> был в арифметике силен.

Н.В.Гоголь «Мертвые души»

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был

дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и

глухонемой от рожденья.

И.С.Тургенев «Муму»

Третий закон Кирхгофа гласит: Если одной рукой взяться за фазу, а

другой - за ноль, то ноги укажут направление выноса тела.

Студенческий фольклор «www.anekdot.ru»

Поэма Гоголя и повесть Тургенева, откуда взяты два первых эпиграфа,

изучены исследователями творчества этих великих писателей «вдоль и поперек».

Вот только арифметические ошибки, вкравшиеся в повесть и поэму (см. эпиграфы), остались почему-то без комментариев: если перемножить

78 на 0,3, то получится 23,4[1],

а двенадцать вершков это всего лишь 53,34[2]

см.

Поиск и анализ «арифметических» задач из художественной

литературы – это хобби одного из авторов [1-2]. Если же при этом такую

задачу удается разобрать на занятия по информатике, то это может способствовать

появлению или возрождению у студентов интереса к литературе без чего нельзя

сформировать полноценную личность. А это, как известно, одна из главных задач

высшей школы [3].

Подобные

арифметические и «методические» ошибки и опечатки, увы, можно найти не только в

художественной литературе, но и в учебниках, задачниках и решебниках[3],

где теоретический материал дополняется разбором конкретных практических задач с

арифметическими выкладками, с подстановкой численных значений переменных в

формулы. Более того, подобные ошибки встречаются в даже руководящих указаниях и

технической документации. Эти ошибки, к сожалению, остаются

незамеченными как самими авторами, так и рецензентами, редакторами и

корректорами, работавшими над текстами: они, увы, «кочуют» из издания в

издание – «исправленные, переработанные

и дополненные». И только пропуск этих задач через процедуру «оживления»,

о которой будет рассказано ниже, высвечивает такие ошибки и позволяет их не

только исправить, но и задуматься об их природе.

В

настоящее время бурно развиваются технологии публикации в Интернете расчетных

документов[4],

созданных в средах математических программ [4-5]. Такие

документы публикуются не только для просмотра (это делалось уже давно), но и

для полноценного счета по ним, когда можно изменить исходные данные, нажать

специальную кнопку и получить не только ответ в виде числа, точки на графике,

но и все промежуточные результаты расчета с показом соответствующих формул и

численных значений задействованных в формулах переменных. С помощью таких

сетевых, интерактивных, открытых расчетных документов можно не только

изучать те или иные методы решения конкретных задач (это можно делать и без

компьютера, открыв обычный, «бумажный» учебник, задачник или решебник), но и преследовать

чисто практическую цель – считать, получать новые ответы при новых

исходных данных.

Самая

популярная программа для инженерно-технических расчетов и расчетов учебной

направленности – это Mathcad

[5]. Так сложилось по раду причин, главные из которых такие: низкий порог

вхождения в эту программную среду, наличие русскоязычной версии и обширной

русскоязычной литературы, а также сайтов поддержки (www.mathcad.ru,

например). Кроме того, созданные в среде Mathcad расчеты содержат

формулы, которые по внешнему виду ничем не отличаются от формул «бумажных»

учебников, задачников и решебников. Имена переменных в среде Mathcad полностью совпадают с

теми написаниями, которые закрепились в той или иной научной дисциплине задолго

до появления компьютеров. Все это способствует максимальной открытости Mathcad-расчетов. Кроме того,

созданные в среде Mathcad

расчеты можно после минимальной доработки опубликовать в локальной или

глобальной компьютерной сети по технологии Mathcad Application Server – MAS [5] для быстрой дистрибуции и

работы без установки самого пакета Mathcad.

Авторы

в течение нескольких последних лет, используя технологию MAS, опубликовали в Интернете большое

количество расчетных документов, связанных в первую очередь с энергетикой –

см. сайт www.vpu.ru/mas. В этом

авторам помогают преподаватели и студенты Московского энергетического института

(www.mpei.ru) и других учебных заведений России,

стран ближнего и дальнего зарубежья. Для студентов такая работа – отличный

способ изучить ту или иную учебную дисциплину и одновременно серьезно поработать

на компьютере[5]. Для преподавателей и научных сотрудников

такая работа – отличный способ изучить современные информационные технологии и

реализовать с их помощью свои методические наработки.

Но

тут возникают «проблемы и решения», некоторые их которых мы попытаемся

высветить в этой статье на примере двух задач, взятых из [6][6].

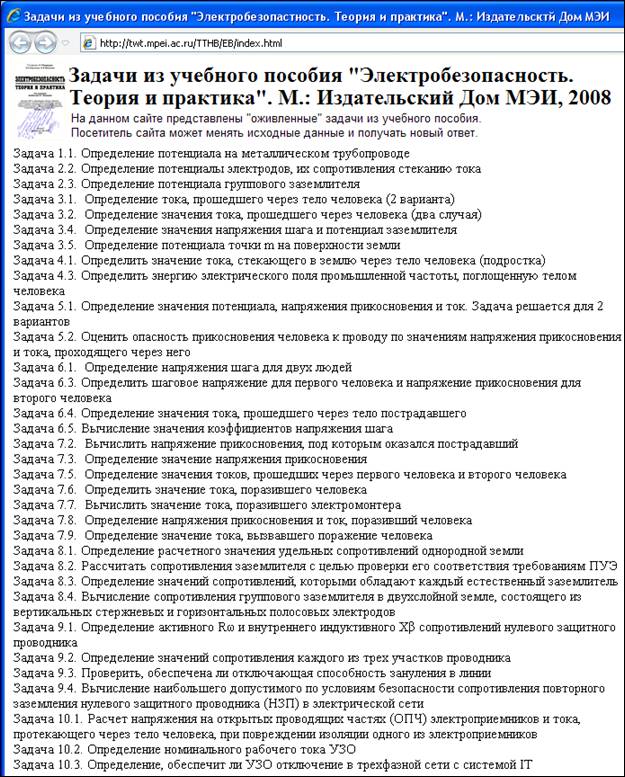

На

рис. 1 показан сайт Интернета, на котором выложены интерактивные задачи из

учебного пособия по электробезопасности, а на

рис. 2 и 3 – две типичные задачи с… типичными ошибками.

Рис. 1. Сайт учебного пособия по электробезопасности

Эти

ошибки носят различный характер. Они могут быть арифметическими, могут быть

связаны с неправильно выбранной формулой или несоответствием размерностей, а

также ошибки с округлением величин.

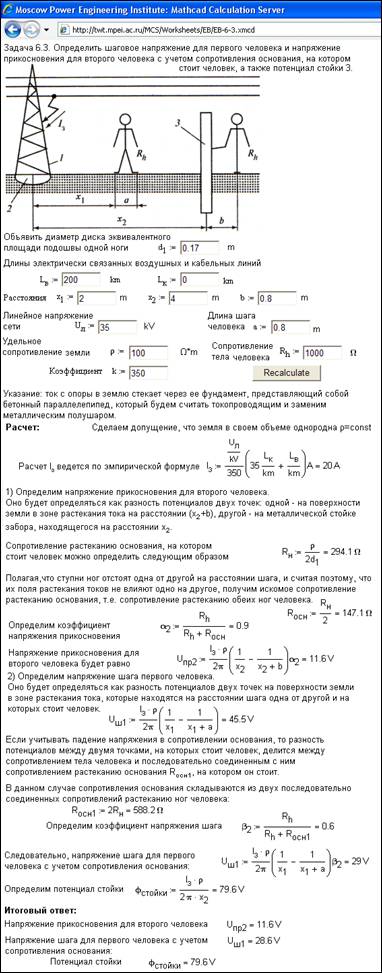

Рис. 2. Задача 6.3 из интерактивного учебного пособия по электробезопасности

В

задаче 6.3 требуется определить напряжение для первого человека и напряжение

прикосновения для второго человека с учетом сопротивления основания, на котором

стоит человек, а также потенциал стойки 3.

В

эту задачу вводится диаметр диска эквивалентного площади

подошвы одной ноги человека d1. Эта величина вводится для

того, чтобы избежать несоответствия размерностей ,

которое возникает при использовании величин ρ (удельное сопротивление

земли) с размерностью Ω*m и Rh (сопротивление

тела человека) с размерностью Ω.

Задача

6.3 содержит чисто арифметические ошибки. При заданных численных значениях

переменных значение Uпр2 (напряжение прикосновения для второго

человека с учетом сопротивления основания, на котором стоит человек) никак не

может быть равно 5,08 V (в пособии). Это значение в данном варианте равно 11.56 V.

В

задаче 6.3 мы сталкиваемся с эмпирической формулой, особенность работы с

которой не описана в учебном пособии. Эмпирические формулы требуют явного

указания единиц измерения переменных, что было сделано в электронном варианте

задачи.

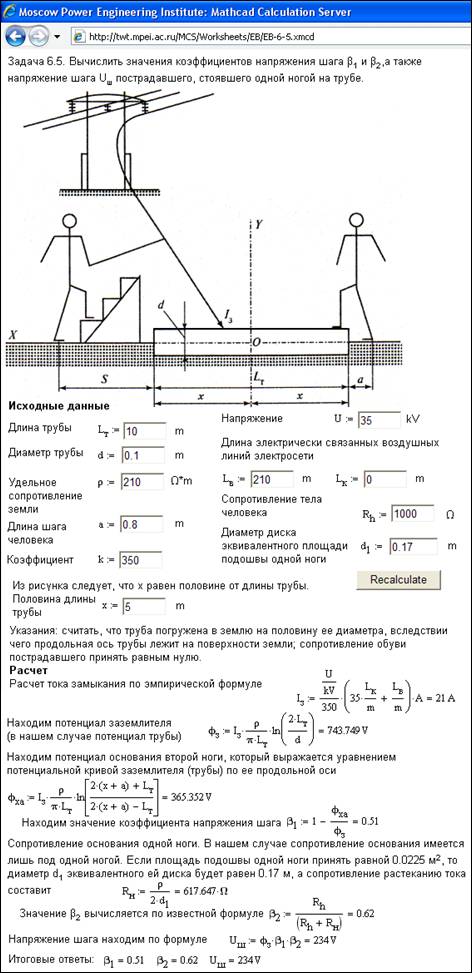

Во

второй задаче, задаче 6.5 (рис. 3) требуется вычислить значения коэффициентов

напряжения шага β1 и β2, а также напряжение

шага пострадавшего Uш,

стоявшего одной ногой на трубе.

Рис. 3. Задача 6.5 из интерактивного учебного пособия по электробезопасности

В

задаче 6.5 также наблюдается несколько ошибок-опечаток, например, такого характера:

в условии задачи длина трубы обозначена, как Lт, а в решении как L. Еще одна опечатка

состоит в том, что в формуле не хватает скобок.

Следующая

опечатка-ошибка состоит в том, что была искажена формула, где ведется подсчет

значения β1 (коэффициент напряжения шага). Кроме того, в формулу

для расчета значения β1 поставлены не те численные значения

переменных, которые были заданы в условии задачи: в условии задачи длина шага человека а = 0,8 m,

а в формуле стоит a = 10 m, расстояние x = 5 m, а в формулу подставлено 10 m.

То, что расстояние x=Lт/2=5

m, можно узнать только из рисунка к задаче. В условии же об этом не сказано ничего.

Формула

для расчета потенциала основания ноги выражается уравнением потенциальной

кривой заземлителя (трубы) по ее продольной оси. Эта формула в искаженном виде используется

для определения значения β1 (коэффициент напряжения шага). В расчете β1=0,51, в учебном пособии β1≈0,77.

В

связи с этими опечатками искажаются и итоговые ответы, тех величин, где

фигурируют эти значения.

Uш

=Ψз* β1 *β2=282 V (в пособии)

Uш

=Ψз*

β1 *β2=234 V (в расчете)

Дело

осложняется еще и тем, что в учебниках, задачниках и решебниках численные

ответы, полученные по формулам, округляются

и эти округленные ответы переносятся в последующие формулы, что может привести

и приводит к существенным искажениям в промежуточных и итоговых ответах. В математических пакетах в последующие формулы переносятся не

округленные ответы, вернее, не так сильно округленные ответы, что, с одной

стороны, повышает точность расчетов, а с другой, создает проблему разночтений в

компьютерных и «бумажных» учебниках, задачниках и решебниках.

Все это

нужно учитывать авторам новых или переиздаваемых учебников, задачников и

решебников.

Работа по

«оживлению» формул задачников и решебников очень полезна и в таком отношении:

выверенные и опубликованные в Сети расчеты приобретают не только чисто учебную,

но и практическую ценность, т.к. по ним можно решать конкретные практические

задачи. Решебник тут превращается в очень удобный научно-технический справочник: справочник-решебник

(см. название статьи).

Операция

«оживления» расчетов по технологии MAS или по другой подобной IT-технологии,

позволяет, повторяем, подвергнуть эти методические и справочные материалы

серьезному научному редактированию и тщательной корректуре. Это, во-первых, но

не в главных. Другие существенные моменты:

1)

Калькуляторы и компьютеры сыграли с расчетами злую шутку – из расчетов

были выдавлены единицы измерения. Пакет Mathcad, оборудованный инструментарием

работы не просто с величинами (числами), а с физическими величинами (длина,

масса, время, давление, мощность и т.д. [2, 5]) намного упрощает процесс

ведения расчетов и осуществляет дополнительный их контроль. С компьютерами и

калькуляторами мы переложили на плечи машины заботу о счете. С появлением

пакетов типа Mathcad «на плечи» компьютеров легла дополнительная рутинная работа

по пересчету небазовых единиц измерения (час,

миллиметр, лошадиная сила и т.д.) в базовые единицы СИ (секунда, метр, ватт и

т.д.). Ведь, как не пытаются методисты вузов и научные редакторы издательств

полностью изгнать внесистемные и даже вспомогательные единицы измерения из

расчетов, они в расчетах останутся. Атмосферное давление, к примеру, мы всегда

будем измерять в миллиметрах ртутного столба, а не в абстрактных и непонятных

паскалях.

2)

Решение задач очень часто сводится к решению алгебраических, дифференциальных,

интегро-дифференциальных и прочих уравнений, а также их систем. Здесь часто

составителям задач для решебников приходится идти на разные допущения,

упрощения и другие «методические» хитрости, чтобы свести решение задач к

последовательному счету по набору несложных формул. Ищется и приводится,

например, аналитическое решение системы уравнений – точное

(аналитическое). Но чаще тут приводится упрощенное решение с оговорками и

допущениями. Если при этом не приводится и не анализируется сама система исходных

уравнений (математическая модель), а только дается набор готовых формул, то

студент не до конца будет понимать суть задачи и методы ее решения.

Математические пакеты, оборудованные мощными численными и аналитическими

(символьными) средствами решения систем уравнений, позволяют по-новому

формулировать задачу, обращая при этом основное внимание на ее постановку в

виде системы уравнений (создание математической модели), а не на конкретные методы

ее решения. Мы же не объясняем студентам, как вести арифметические вычисления

столбиком на бумаге или с помощью логарифмической линейки. В век калькуляторов

и компьютеров это делать не нужно.

Поясним

этот тезис конкретным примером, но не из области электроэнергетики, а из

теплоэнергетики –

расчетом термического КПД (ηt) идеальной газотурбинной установки (ГТУ),

работающей по термодинамическому циклу Брайтона [7]. Во всех справочниках и

учебниках можно найти формулу для расчета этой величины:

|

|

(1) |

где

π – это степень повышения давления в компрессоре ГТУ (отношение

давления за компрессором Р2 к давлению перед

компрессором Р1), а k – показатель адиабаты рабочего

тела цикла (отношение изобарной теплоемкости к изохорной). Во всех справочниках

по термодинамике задача о термическом КПД идеальной ГТУ решается простейшим

способом: задаются значения k и π и

по упрощенной формуле (1) рассчитывается требуемое значение ηt. При этом, как

правило, не объясняется, как была получена формула (1), что нужно сделать,

чтобы учесть зависимость показателя адиабаты k

от температуры и давления рабочего тела, как учесть «неидеальность»

процессов сжатия рабочего тела в компрессоре и его расширения (полезную работу)

в газовой турбине и т.д.

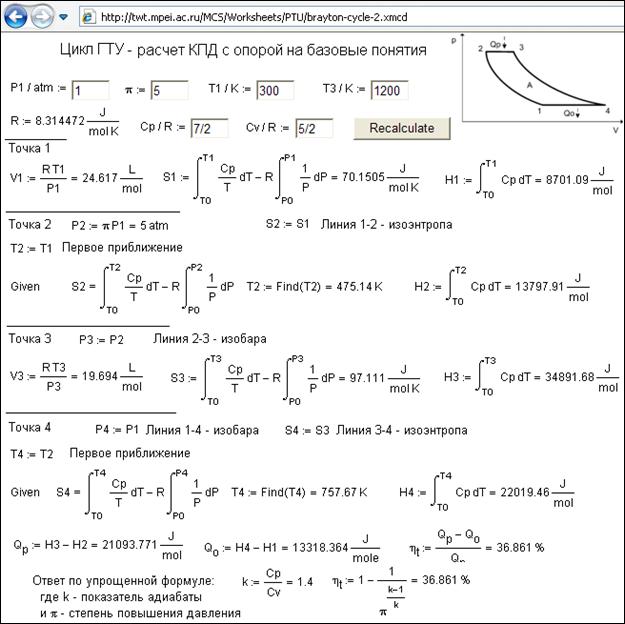

На

рис. 4 показан иной, открытый подход к решению данной задачи.

Рис.

4. Открытый, интерактивный, сетевой расчет КПД ГТУ

Исходными

данными для расчета КПД ГТУ (рис. 4) являются: давление рабочего тела на входе

в компрессор Р1, степень повышения давления в

компрессоре π, температура рабочего тела на входе в компрессор Т1 и на

входе в газовую турбину Т3, а также значения удельных изобарной (Cp) и изохорной (Cv) теплоемкостей

рабочего тела («идеальный» воздух: Ср = ![]() R и Сv =

R и Сv = ![]() R, где R – универсальная газовая постоянная).

R, где R – универсальная газовая постоянная).

Для

определения термического КПД ГТУ рассчитываются значения удельной энтальпии

рабочего тела Н во всех четырех точках цикла через взятие определенного

интеграла по температуре от значения Cp. Определенный

интеграл задействован и при определении значений удельной энтропии S во всех точках цикла. Тут сразу

можно возразить, что в расчете, показанном на рис. 4, интегралы можно убрать,

приняв во внимание, что переменная Cp является константой и может быть выведена из-под

интеграла. Но в реальных ГТУ задействовано реальное

рабочее тело, у которого теплоемкость зависит от температуры. Подход к решению

задачи о КПД ГТУ, показанному на рис. 4, позволяет учесть такую зависимость Cp = f(T). Кроме того, можно также учесть другую «неидеальность» – рост

энтропии рабочего тела при его сжатии в компрессоре (не S2 = S1, а S2 > S1) и расширении в газовой турбине

(не S4

= S3,

а S4

> S3).

Несложно также учесть и другие «реальности»: потери давления в камере сгорания

(Р3 ≠ Р2) или в «атмосфере» (Р4 ≠ Р1). Формула (1) является закрытой, ничего не дающей ни «душе» (сфера

образования), ни «телу» (промышленность). Расчет же, показанный на рис. 4,

открыт и для изучения (образование) и для его расширения, привязки к

реальным схемам ГТУ (промышленность). На сайте http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/ThermCycleMCS.html

выложены открытые интерактивные расчеты по реальным термодинамическим циклам,

используемым в отечественной и мировой энергетике [7].

Особо

следует отметить расчеты в точках 2 и 4 нашего термодинамического цикла. В этих

точках расчет значений температуры ведется не по готовым формулам, а в процессе

решения интегрального уравнения блоком Given (дано) – Find (найти) пакета Mathcad.

3)

Любой методист тут может возразить в таком плане. В «бумажном задачнике» дана задача, которую предлагается студенту

разобрать и решить с новыми исходными данными. Но если задача открыта в

Интернете (см. рис. 1-3), то студент может этим

воспользоваться и решить задачу с новыми условиями без труда и особо не вникая

в ее суть. Но технология MAS позволяет задачи решебников как бы «вывернуть на изнанку» – не считать по готовым формулам,

меняя исходные данные, а самому обучаемому вводить в расчет нужные формулы. И

не только выбором формулы из предложенного списка[7], а

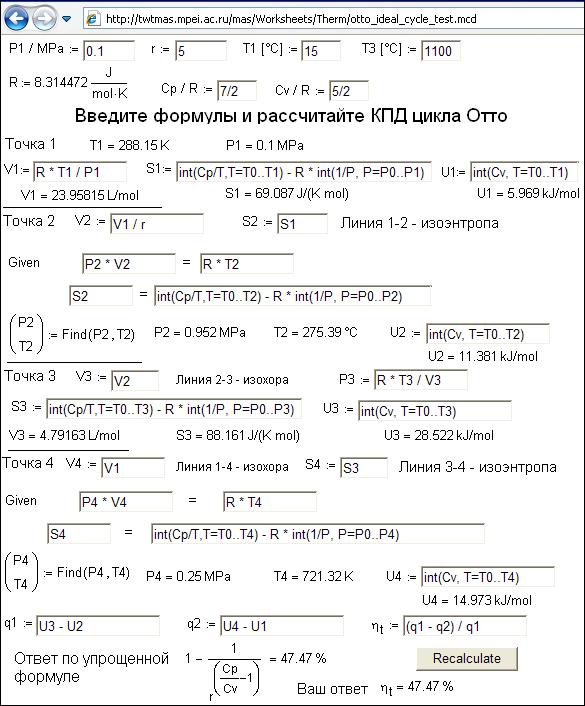

непосредственным вводом нужной формулы в расчет. На рис. 5 показан пример такой

работы – расчет термического КПД термодинамического цикла Отто.

Рис. 5. Сетевой, интерактивный экзамен по термодинамике

Опрашиваемый,

открыв в Интернете страницу, показанную на рис. 5, должен ввести в текстовые

окна уравнение, по которым рассчитываются те или иные величины в точках 1, 2, 4

и 4 цикла Отто. Если уравнения составлены и введены

правильно (а это и отображено на рис. 5 – сразу после открытия данной

страницы Интернета текстовые окна были пустыми), то после нажатия клавиши Recalculate итоговый ответ, найденный по открытому

алгоритму расчета термодинамического цикла (см. выше),

должен совпадать с тем, какой получен по упрощенной («закрытой») формуле. В данном Интернет-тесте по термодинамике

при расчете параметров цикла Отто в точках 2 и 4

приходится составлять и решать уже не одиночное интегральное уравнение (см.

рис. 4 с расчетом ГТУ), а систему интегро-алгебраических уравнений:

уравнение Клайперона–Менделеева и уравнение, правая часть которого –

определенный интеграл, по которому высчитывается энтропия рабочего тела в

данной точке.

Задачи

«живых» интернетовских задачников кроме формул могут содержать и различного

рода графики и номограммы, помогающие лучше понять суть задачи и тщательнее вести контроль за тем, что исходные данные лежат в допустимом

интервале значений. Конкретный пример. На рис. 6 показано решение задачи: в

трубе протекает влажный водяной пар, необходимо определить его влажность. Во

влажном водяном паре можно померить давление и/или температуру, причем эти два

параметра взаимосвязаны (см. точку 1 на рис. 6, где

изобара и изотерма сливаются в одну точку). Что можно сделать для определения влажности

пара?! Одно из решений – дросселировать влажный пар в

однофазную область (линия 1 – 2, изоэнтальпия на рис.

6), там померить давление и температуру (в точке 2 изобара и изотерма не

совпадают, а пересекаются), по p и t определить значение энтальпии, с этой энтальпией

«вернуться» в точку 1 и уже с двумя параметрами (p/t и h) определить влажность пара.

Рис. 6. Сетевая

интерактивная h, s-диаграмма дросселирования

влажного водяного пара

На

сайте http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/ThermCycleMCS.html открыты и другие подобные

диаграммы процессов расширения пара и циклов паротурбинных, газотурбинных и

парогазовых энергетических установок, которые позволяют решать как отдельные

простые теплотехнические задачи (см. рис. 6) так и быть

этапами решения более сложных задач. Тут одному из авторов этой статьи

вспоминается такой случай. Когда-то ему довелось быть в ПТО одной крупной ГРЭС,

разговаривать с сотрудниками отдела и узнать, что они уже вторую неделю или

даже более того решают такую задачу. Необходимо найти альтернативное место для

питательного турбонасоса тепловой схемы блока. Берут для этого один отбор из

турбины, обсчитывают его 2 – 3 дня, водя пальцем по таблицам и диаграммам

водяного пара, и понимают, что этот отбор не подходит… Берут

второй отбор из турбины и проводят с ним те же манипуляции… Когда автор показал

им в Интернете соответствующие «живые», интерактивные таблицы и диаграммы, то

чувства сотрудников этого ПТО были… смешанными. С одной стороны, они теперь

могут расчеты делать точнее и, главное, намного быстрее, а с другой – их отдел

могут… ликвидировать. Что, кстати, уже и делается на ряде электростанций.

Авторы

этой статьи со своими студентами взялись за труд перевести некоторые задачники

и решебники, связанные в первую очередь с энергетикой, в сетевой,

интерактивный, открытый формат. При такой «оцифровке», как уже отмечалось,

выявляется множество ошибок и опечаток. И это не только классические ошибки/опечатки

(в степени переменной стоит двойка, а не положенная тройка, например, или в

счете допущена элементарная ошибка – первый эпиграф), а некие

недомолвки/умолчания, в которых может, в конце концов, разобраться специалист

или даже студент, получающий дополнительные качественные консультации у

преподавателя. Недомолвка-умолчание, кстати, присутствует во

втором эпиграфе[8]. Но математические пакеты

такие недомолвки/умолчания категорически отказываются «извинять», прерывают

счет сообщениями об ошибке или выдают ответ, не совпадающий с книжным… И в этом

трудно винить авторов, редакторов, а тем более корректоров таких задачников и

решебников: одно дело вычитать «гладкий» текст, а другое – тщательно проверить

формулы, не прибегая к скрупулезному счету по ним.

К особому

типу решебников можно отнести различного рода нормативные документы

(строительные нормы и правила – СНиПы,

например), где также много формул и которые также можно и нужно «оживить» в

Интернете. Что, кстати, уже делается, в том числе и авторами данной статьи в

отношении некоторых стандартов энергетики. Так на сайте http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/Thermal/Izol-Trub-Teploset.xmcd

читатель может

увидеть пример одного из таких «живых» нормативных документов – СНиП по расчету толщины теплоизоляции теплосети.

Недостаточная толщина изоляции приводит к недопустимым тепловым потерям, а

избыточная – к перерасходу теплоизоляционного материала. Эту типичную

технико-экономическую задачу (минимизация общей стоимости проектирования,

сооружения, эксплуатации и последующей утилизации промышленного объекта при

полном выполнении им своих функций) можно каждый раз решать индивидуально, а

можно воспользоваться обобщенными СНиПам,

что в конечном итоге ведет к удешевлению проектирования.

Ведя

разговор о нормативных документах, нельзя не коснуться проблемы сертификации

расчетов. Достоверность информации в «бумажных» справочниках в какой-то мере

подтверждается солидностью соответствующих издательств с их штатом научных

консультантов, редакторов и корректоров. Страницы же Интернета, как правило,

отданы на откуп случайным создателям и не подвергаются жесткому редактированию

и тщательной корректуре. С другой стороны, авторы собрали

довольно большую коллекцию опечаток в справочниках весьма солидных издательств,

когда вместо, например, 0,02387 стоит 0,02387 (двойка перестала быть

нижним индексом, отмечающим повторяющиеся нули), а вместо 27,39 – 72,93

(вероятно, число набрал человек, знающий немецкий язык, на котором говорят не

«семьдесят два», а «два и семьдесят», не «девяносто три», а «три и девяносто»)

и т.п. Такие ошибки практически невозможно выявить при традиционной

(визуальной) правке корректур «бумажных» справочников и мы уже это отмечали.

Тем не менее, ошибки остаются ошибками со всеми вытекающими последствиями.

Сертификацию

расчетных документов, опубликованных в Сети, можно проводить двумя способами.

Во-первых, можно публиковать в Сети письмо «солидной» организации, где

подтверждается правильность расчетов. Во-вторых, можно из сайтов «солидных»

организаций делать ссылки на соответствующие расчетные сайты и упоминать об

этом на самом расчетном сайте.

Справочники-решебники, открытые

в Интернете на сайте www.vpu.ru/mas

интерактивного использовании:

• по высшей математике http://twt.mpei.ac.ru/math

• по физическим величинам http://twt.mpei.ac.ru/pvhb

• по теплотехнике и теплоэнергетике http://twt.mpei.ac.ru/tthb

• по теплофизическим свойствам рабочих тел энергетики http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/WSPHB/index.html

• по термодинамическим циклам http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/ThermCycleMCS.html

· по гидрогазодинамике http://twt.mpei.ac.ru/gdhb

· по трубопроводам ТЭС http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/HBPipePP

· по химической кинетике http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/Chem/ChimKin.html

· по химической термодинамике http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/HBThermValues.html

· по общей электроэнергетике http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html

· по тепломассообмену http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Diff_MC/web_HMT/index_HMT_E-Book.htm

· по ионообменным смолам http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Dow

· по теории автоматического регулирования http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/Rotach

· по проблеме снижения шума от энергетического оборудования http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Tupov.html и др.

Выводы:

«Оживление»,

учебников, задачников и решебников в Интернете позволяет:

провести ревизию правильности постановки и решения задач в «бумажных» учебниках

и задачниках

открыть в Интернете задачи практической направленности

организовать контроль знаний посредством решения задач не через вычисления, а

непосредственно через ввод формул.

Послесловие

Одному из авторов этой

статьи, а именно, В.Ф.Очкову до учебы в институте

пришлось послужить в Советской армии… начальником котельной одного гарнизона в

восточном Казахстане.

Вода

на котельную подавалась с колодца, расположенного в метрах 500 от части. Вернее, это был не колодец, а водоносный слой с

пресной водой (весьма редкой в этих краях – все вокруг было с солоноватой или

соленой водой). Водоносный слой был в какой-то низине. Там же стояла саманная

будка размером примерно 4 метра на 4 метра, внутри которой был бетонированный

подвал с вихревым насосом с электромотором. Наверху стояла

бочка из под бензина, на которой стоял поршневой компрессор от автомашины ЗИЛ.

Воду нужно было в котельную качать так. Запускался небольшой электромотор,

который приводил в действие поршневой компрессор. Компрессор откачивал воздух

из бочки (на машине ЗИЛ он забирал воздух из воздушного фильтра, подавал воздух

в ресивер, а из него в воздушные тормоза). В бочке возникал вакуум, с помощью

которого подсасывалась вода к насосу. Как только вода начинала хлюпать в бочке,

нужно было включить электромотор насоса и заполнить емкость в котельной.

Все

бы хорошо, но бетонный подвал, где стоял насос, был не очень плотным и иногда

заливался водой. Из-за этого приходилось каждый раз после заполнения бака в

котельной водой электродвигатель отсоединять от насоса и поднимать наверх.

Наутро подвал был опять полностью залит водой. А нужно воду из колодца качать в

котельную. Что тут было придумано (пресловутая «солдатская смекалка»). Была взята

камера от грузовой машины, ее накачали воздухом, сделали из нее какое-то

подобие понтона и вертикально водрузили на него консольный насос с

электродвигателем, пустили всю эту конструкцию на воду залитого подвала и

включили электромотор. Вода из подвала выкачивалась на улицу, а сам понтон

медленно опускался на дно подвала. После этого нужно было

быстро опустить электромотор насоса в подвал (вручную, по шаткой лестнице, а

мотор весил килограммов тридцать), подсоединить его к вихревому насосу, отцентровать (для этого заранее вырезались из каблуков

старых сапог специальные резиновые цилиндрики), подключить к электросети

(380V!), включить его (см. выше), а потом следить, чтобы с одной стороны,

наполнить бак в котельной, а с другой, не залить водой и не сжечь сам

электродвигатель. Для этого-то и приходилось включать насос на самодельном понтоне и откачивать воду. Теперь можно

только удивляться, как автор этих строк вообще оставался жив после всех этих

операций. Представьте себе: человек (а солдат-срочник

тоже человек) стоит в воде, по стенам стекает вода, висят провода, которые

тестировались на наличие напряжения легким ударом с оттяжкой пальцем по оголенному

металлу провода, потом скручивает провода, не изолируя их, включает мокрыми

руками рубильник и т.д. Но в голове была одна мысль: если не подать воду в

котельную, то не чем будет подпитывать паровые котлы и, главное, теплотрассу. В

ней упадет давление, она «наглотается» воздуха, в ней возникнут пробки, они

закупорят отдельные участки теплосети, они замерзнут и

замерзнет вся часть. А главное, никому из командиров дела не было, как солдату

приходилось изворачиваться, рискуя своей жизнью, чтобы котельная всю зиму

проработала. А зима в тех краях была суровая – до 40 градусов мороза, да еще с

ветром… И здесь было не геройство, а элементарная глупость девятнадцатилетнего

парня… Этот эпизод своей службы автор вспомнил, глядя

на схемы, показанные на рис. 2 и 3…

Литература[9]:

1.

Очков В.Ф. Mathcad и некоторые тайны художественной литературы //

Домашний компьютер, № 5, 2000

2.

Очков В.Ф. Физические и экономические величины в Mathcad и Maple (Серия «Диалог с компьютером»). М.: Финансы и

статистика, 2002

3.

Очков В.Ф., Яньков А.Г. Математические пакеты и проблема передачи знаний

// Вестник РФФИ № 4 (60), 2008

4.

Очков В.Ф. MA и MAS: проблемы и решения при создании web-ресурсов сферы

образования. Вопросы Интернет Образования, № 29, 2005

5.

Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская официальная

версия. BHV-Петербург, 2009

6.

Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В., Монахов А.Ф. Электробезопасность:

теория и практика. // Москва, Издательский дом МЭИ, 2008

7.

Очков В.Ф., Александров А.А, Орлов К.А.,

Волощук В.А., Очков А.В. Сетевые расчеты процессов и циклов

теплоэнергетических установок // Новое в российской электроэнергетике. №10.

2008